(4)有关爆料人斯诺登的言论占12%

6月12日,“新浪微博”用户“林建杨”表示:猛料:藏身香港的爱德华•斯诺登,于某一个秘密地点接受《南华早报》专访。南华早报网站今晚约9时刊登部分内容。文称,斯诺登在采访中揭露更多美国监控细节、对香港施压,以及针对中国的网络窥探和攻击。斯诺登发誓要抗争美国的引渡,希望让法庭及香港市民来决定他的命运;他表示无理由怀疑香港的制度。

6月11日,“新浪微博”用户“赵晓”表示: 对于美国中情局前技术人员斯诺登(Edward Snowden),五毛党盛赞他「把美国邪恶的一面真实地告诉全世界人」,并试图以此证明你被政府侵犯自由实属正常和活该。其实,西人支持斯诺登,完全是因为他「不想活在一言一行都被记录的世界」,故视他为维护公民自由的英雄。我们呢,有强大监控,但没有斯诺登!

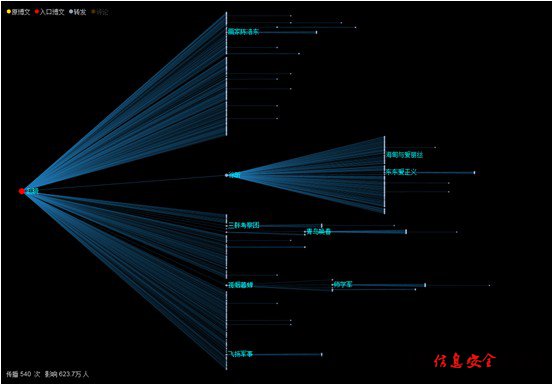

如图所示此篇微博传播540次,影响面达623.7万人。(图片来源:蚁坊软件舆情监测系统)

(5)其他言论占5%

6月12日,“新浪微博”用户“博联社马晓霖”表示:怎么又有人起来揭美国的秘密?先是维基解密的阿桑奇,现在是这个爱德华,不是反美势力的卧底吧?这位闯祸者朝鲜会容留吗?他有领馆可以投奔吗?我感觉中国、俄罗斯不会容留,崇尚自由的法国、德国也不敢容留。这等揭黑,对确保无数平常人的隐私权是好事,但对他个人就是致命的选择。

6月18日,“腾讯微博”用户“tiexue”:【斯诺登父亲喊儿子回家要求其停泄露国家机密】美国国家安全局“棱镜”计划泄密者斯诺登的父亲日前在接受美国媒体采访时表示,希望儿子停止泄密,赶紧回家。他在采访中说:“我希望、我祈祷、我要求你不要再泄露更多机密,以免犯下叛国罪……我相信我们的司法系统会做出公正审判的。”

四、关注人群分析

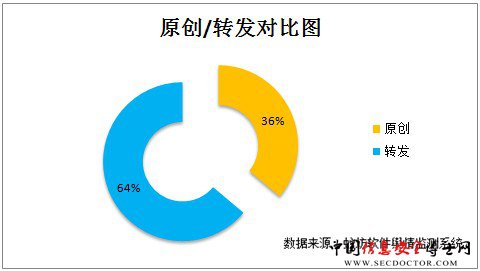

4.1、原创及转发分析

由上图可以看出,有36%的新浪微博用户针对事件发表了原创观点或消息,而其他64%的网民传播这些观点消息,为事件发展推波助澜。

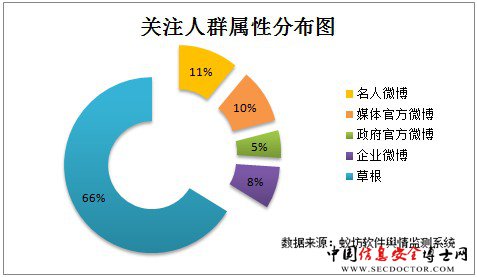

4.2、关注人群性质分析

由上图可以看出,原创言论主要来自微博的草根阶层,占66%。其余言论来自微博的认证用户群,总共占34%。认证用户的言论又以名人微博最多,他们充当意见领袖的角色,对事件发表了具有代表性的看法;其次是媒体官方微博,主要为转载传统媒体的新闻报道,传播消息。

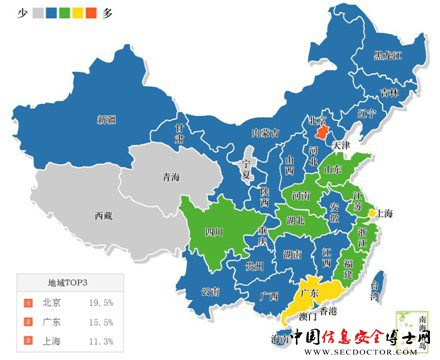

4.3、关注人群地域分析

由上图可以看出,北京地区的网民对事件的关注度最高,其次是广东、上海地区。这些地区的经济水平相对较高,各层面的人群分布丰富,居民的网络信息交互频繁。

4.4、关注人群客户端分析

由上图可以看出,绝大部分言论来源来自新浪微博客户端,可见大多数网民习惯使用传统的电脑设备关注事件,而排名其后的客户端与各种移动设备的市场占有率有关。

五、点评与启示

5.1、专家点评

中国国际问题研究所特聘研究员——贾秀东:如何处理斯诺登滞留香港问题,给当前的中美关系出了一个小难题。但这次事件如果处理得好,则会变成中美关系的一个小机遇。中国官方一方面暂时选择了低调应对,提出中美双方都应冷静、客观看待有关问题,另一方面又鲜明地指出双重标准无益于解决网络安全问题,应通过对话沟通,共建和平、安全、开放、合作的网络空间。在“棱镜门”曝光后,美方在网络安全问题上是选择对话与合作,还是攻讦与对抗,将会考验美方的对华政策并对中美关系产生影响。

公共知识分子、作家——陶短房:安全和隐私到底该各占多少,二者间的“度”如何界定,由谁来界定?在美国政府和情报部门拒绝透明化的情况下,又如何担保其不逾矩?美国政治家,尤其当权政治家最不安的,仍是政治利益的影响。可以想见,倘美国选民对自身隐私安全的不安超过临界点,在中期选举日益临近的关键时刻,会有更多政治家感到自己的不安和公众的不安息息相关,并开始对“棱镜门”发出更直接的质问。

经济之声特约评论员、资深电信市场营销和战略咨询专家——王煜全:类似的事情其实已经有很长的历史了。互联网大家日常会用到,所以大量的信息会被放到网上,这个时候尤其是美国在经历911攻击以后,它对于互联网、通过手机互联网信息进行反恐开展的特别的快,一说到反恐,很多即使违背美国宪法的事都可以被通过了,因为大家想安全。但当事情被通过但又缺乏监管的时候,这件事就很容易被拿来滥用。它本来原意是好的,是想加强对恐怖的监控,但现在不光是监控恐怖组织了,谁都监控。这是一种在当时情急之下的违宪行为,大家只是为了安全而没有再思考,是不是要对权力加以监控,造成现在对权力的泛滥。

复旦大学国际问题研究院副院长——沈丁立:美国自称受到他国发动的网络攻击,俨然一副网络安全受害国的模样,其实它才是进行大规模网络侵犯的国家。从斯诺登的披露来看,美国对他国网络实施的攻击规模与危害程度,恐怕在世界上无出其右。美国锐利的网络攻击能力,已对各国政府与民众构成了严重侵犯。美国贼喊捉贼,反映了它在处理国际事务中的伪善。美国必然知道自己对中国发动了网络侵犯,所以当它批评中国对美国发动网攻的时候,是在有意加害中国。所以,当美国批评他国的时候,它才是应被自己的“道德”所严厉谴责的对象。

媒体人——信海光:斯诺登事件,暴露了美国互联网企业的两难。或许,在很多时候,用户利益和国家利益是一致的。但问题是,互联网是没有国界的,美国人或许可以接受为了美国的国土安全,牺牲隐私权益。可其他国家的网络用户一定不会这么想,但他们却也受到美国政府的监控。谷歌和微软都曾公开承认,政府可以获取网站的欧洲用户信息。把责任一股脑地推给美国政府,是推卸责任的办法,但从长远看,相关网络巨头将为此付出沉重代价——它们丧失的是信息安全信誉,就算是为了维护国家安全,也没有用户希望自己的一言一行处于监视之下,监控也得有边界。

5.2、启示

2013年6月,前中情局(CIA)职员爱德华·斯诺顿将两份绝密资料交给英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》,根据斯诺顿的资料,两家报纸相继披露了美国国家安全局和联邦调查局于2007年启动的代号为“棱镜”的秘密监控项目。据报道,“棱镜”项目涉及美国情报机构在互联网上对包括中国在内的多个国家10类主要信息进行监听,其中有电邮信息、即时消息、视频、照片、存储数据、语音聊天、文件传输、视频会议、登录时间和社交网络资料等细节。此消息像一滴水滴入滚油中,立时引发全球舆论沸腾。

在目前互联网信息交互日益发达的今天,“棱镜”项目的曝光无疑为国内企业的信息安全敲响了警钟。目前,国内政府和企业对外国品牌的电子产品、信息技术产品十分依赖,并且国内很多企业对信息安全建设的概念仅仅停留在简单安装杀毒软件的层面,无法有效解决更高级别的信息安全问题。这种状况使得国内企业极容易产生信息安全隐患。

“棱镜门”事件揭露了美国政府长期以来对我国及他国从事网络系统监听、渗透。令人担忧的是,美国究竟有多少个对华进行网络秘密监控的项目不得而知,“棱镜”项目极有可能只是美国对全球信息控制的冰山一角。在互联网技术发达的今天,“棱镜”给政府、企业及个人上了一堂现实版的信息谍战课。为了在高科技信息战中保护自己,政府、企业和个人,都应全面提高信息安全意识,尤其是拥有敏感信息的政府部门和企业,应尽快建立健全信息安全防护体系,以便在日益激烈的信息战争中获取优势。

(部分文字摘自互联网)

(结束)

2013年6月19日

鹰眼舆情观察室

本舆情分析报告来自http://www.antvision.cn/

(责任编辑:安博涛)